Пережитки советской ментальности в посткоммунистической

РоссииСтраница 2

Российская ментальность » Пережитки советской ментальности в посткоммунистической России

С середины 90-х гг. термины “советский менталитет” и “российский менталитет” стали все реже отождествляться. Хотя они еще имели некоторую негативную окраску, все же в контекстах, в которых они употреблялись, проглядывало стремление, с одной стороны, навести мосты между Россией до 1917 г. и Россией после 1993 г., с другой — реабилитировать “простого советского человека”. Поиск культурной идентичности, происходивший в таком ключе, вел и к более взвешенной оценке советского периода отечественной истории. Все чаще стали раздаваться голоса, утверждавшие, что у нас было “не все плохо”. В этом, безусловно, есть своё весьма трезвое зерно. Однако вера в авторитет (лишившаяся в советское время своего изначального, религиозного наполнения) по-прежнему сочетается с недоверием к либеральным ценностям, привнесённым якобы извне, к демократическим институтам. Установки дегазации oiltechclean.ru.

В сознании многих ностальгия по «сверхдержаве» уживается с оставшимся с советских времён «образом врага». Крах советской империи наряду с обострением межнациональных конфликтов привёл к росту националистических настроений в обществе – от умеренных до откровенно фашистских. К сожалению, в последние годы это происходит стремительно и чувствуется особенно остро – меняются только объекты ненависти. Антисемитизм эпохи застоя сменился антиисламскими настроениями времен «дикого капитализма». У огромного процента людей сохранилось негативное отношение к США и американцам, установившееся в годы «холодной войны». Образ врага, поддерживаемый советской пропагандой, в 90-е стал только более пёстр: это и представители других национальностей (азербайджанцы, чеченцы, евреи), и гомосексуалисты, и власть, и церковь. Ряд можно продолжать бесконечно.

При видимости идеологического плюрализма за 20 лет в государстве не сложилось политической шкалы. Уровень политической и правовой культуры, оставшийся низким с советских времен, компенсируется доверием к власти, основанной на силе. Пока еще не сложилось силы, готовой противостоять экстремизму – в особенности, экстремизму праворадикального толка. Ксенофобия, гомофобия, религиозный фанатизм под маской «духовного возрождения» находят отклик в постсоветском сознании. «Антифашистские», правозащитные движения слишком неоднородны по своей социальной, идеологической, составляющей; их лозунги часто носят декларативный характер (пережиток советской ментальности), а методы борьбы, к сожалению, часто мало отличаются от действий их противников.

Негативным следствием горбачевских реформ, когда нравственным считалось всё, что экономически эффективно, стала криминализация общества и государства. Привыкание к свободе и частной инициативе сопровождается нежеланием брать на себя ответственность за последствия собственных решений.

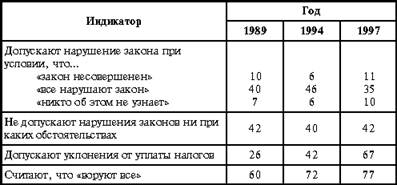

А. Овсянников в статье «Социология катастрофы: какую Россию мы носим в себе» приводит данные, говорящие о криминализации сознания и поведения людей (в % от опрошенных).

Сейчас, в начале нового тысячелетия, оставшееся с советских времен неуважение к закону приводит к высокому уровню преступности и неумению граждан отстаивать свои права. Это идет как от незнания официального законодательства, правовой базы, так и от неустойчивости моральных норм в ментальности россиян.

Перестройка и последовавшие за ней годы «дикого» капитализма обнажили все те проблемы, которые существовали в советский период и о которых было принято молчать. Ментальный, ценностный разрыв между разными формациями, между разными социальными стратами привел к культурному кризису в стране. Интеллигенция заново открывала для себя дореволюционное и раннесоветское, досталинское культурное наследие России, культуру русского зарубежья; в средствах массовой информации заговорили о неофициальной культуре СССР, о советском «андерграунде». Вовсю печатались произведения классиков западной литературы как прошлых веков, так и ХХ века. При этом та часть мировой литературы, что освещалась в книгах и периодических изданиях в СССР (литература социалистических стран, стран «третьего мира», бывших союзных республик), часто переставала переиздаваться и оставалась забытым.

Отмена цензуры привела к тому, что освещать в СМИ стало можно практически все, и далеко не всегда это «все» оказывалось высокого качества. Падение уровня грамотности журналистов, обозревателей, издателей, слепое копирование советской массовой культурой (и без того часто достаточно убогой) американских образцов (речь идет не об американской поп-культуре в целом, представляющей собой разнородное, синтетическое и, безусловно, интересное явление, а об ее наиболее «коммерческих», бессодержательных сторонах), рост популярности «бульварных» репортажей – все это открылось россиянам в последние десятилетия.

Подготовка отмены крепостного права

Крымская война вскрыла все несовершенство крепостнической системы, как в экономическом, так и в политическом отношении и оказала огромное влияние на отмену крепостного права.

Армия оказалась вооруженной устаревшим оружием, не соответствовавшим уровню европейской техники, флот не имел паровых судов, ходил под парусами. В стране отсутств ...

Япония во второй половине ХХ века. Япония в первый период

оккупации

Политика союзных держав в отношении побежденной Японии была сформулирована в Потсдамской декларации от 26 июня 1945 г. Декларация содержала требования об искоренении милитаризма, устранению всех препятствий для развития демократических тенденций, установления в стране свобода слова, вероисповедания и уважения основных человеческих прав. ...

Октябрьская революция. Становление большевистской государственности

Революционная демократия в лице Петроградского Совета требовала передачи власти в руки "революционного пролетариата и крестьянства". Сменился состав президиума Совета: в состав нового вошли большевики и левые социал-революционеры. Председателем избран Бронштейн (Троцкий).

В начале октября большевики составляли большинство ...